一份异常血常规

一个关键电话

他为患者免去了骨穿之痛

生鱼片的滋味

“虫虫”和你都想了解

在检验科,每天会收到无数标本和化验单。但最近收到的一份“特殊反馈”,却让整个科室为之动容——那是一面来自患者的、火红的锦旗。这背后,是“幕后英雄”凭借精湛技术和高度责任心,为迷途的患者精准“导航”的暖心故事。

谜题初现:异常指标背后的警报

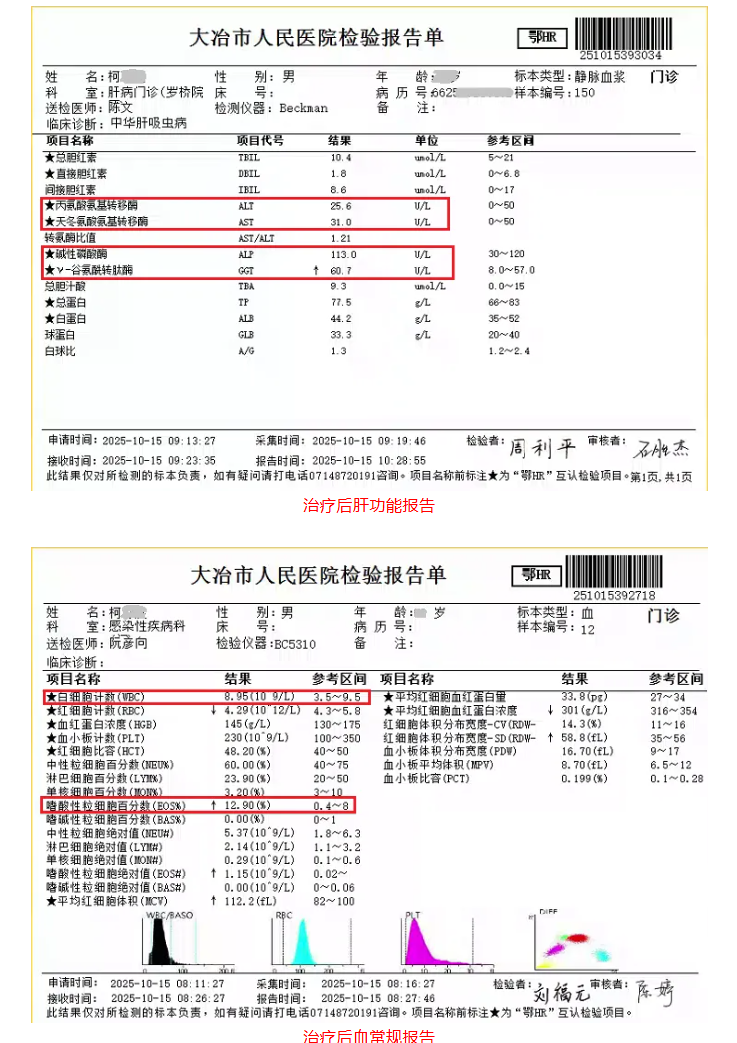

9月18日,患者柯先生因持续胸痛、腹胀来到我院消化内科就诊。检验科在收到他的血液标本后,常规检测却发出了不寻常的信号:

白细胞计数飙升: 33.53×10⁹/L(已到达危急值)

嗜酸性粒细胞异常: 百分比高达80.7%!

这个结果立刻引起了当班医生张智明的警觉。高度的职业敏感让他们没有简单发出报告,而是立即进行了推片复检。显微镜下,只见大量成熟的嗜酸性粒细胞,未见幼稚细胞。与此同时,另一份报告显示,患者的肝功能指标也提示肝胆系统受损。

“嗜酸性粒细胞极度升高 + 肝胆损伤”——这两个关键信息像火花一样在检验科同仁的脑中碰撞。科室立即展开讨论,一个强烈的猜想浮出水面:这极有可能不是血液系统疾病,而是寄生虫感染!

主动出击:一个电话问出的关键线索

怀疑终究是怀疑,需要证据来证实。检验科周主任没有等待,他主动拿起电话,联系了临床医生和患者本人。

在耐心询问患者的生活史时,一条至关重要的线索浮出水面:大约一个月前,柯先生曾食用过生鱼片!

“生鱼片”与“肝胆损伤”、“嗜酸性粒细胞增高”迅速串联,进一步印证了肝吸虫感染的猜想。真相似乎近在咫尺,但还需要最直接的证据——找到虫卵。

大海捞针:四小时沉淀找出“元凶”

周主任再次联系患者,耐心地向他解释了病情分析和后续的检查建议,并特别叮嘱需要送检“鸡蛋大小”的粪便样本进行寄生虫卵检测。

患者被周主任的认真和耐心所打动,积极配合送来了样本。随后,在实验室里,周主任亲自上阵,对样本进行粪便沉淀集卵法检测。这是一个需要极大耐心和细致的工作,如同大海捞针。经过四五个小时的精心淘洗、沉淀,最终,在显微镜下,那个导致所有问题的“元凶”——肝吸虫虫卵,被成功找到了!

谜题终于破解,为患者的治疗提供了精准无误的方向。

圆满结局:免于骨穿之苦,锦旗致谢“幕后英雄”

病因明确后,事情变得简单起来。因肝吸虫感染患者可由疾控中心免费提供药物治疗,柯先生很快转入我院感染科接受治疗。短短数日后复查,他的血常规和肝功能指标均已基本恢复正常。

在整个诊疗过程中,柯先生感慨万千。他表示,当初看到那么高的白细胞,内心充满了对白血病的恐惧,甚至已经做好了去上级医院做骨髓穿刺的准备。是检验科周主任的主动沟通、耐心讲解和严谨探索,让他免去了不必要的焦虑和有创检查的痛苦,并得以快速康复。

为表达内心的感激,他特地制作了一面锦旗,上面写道:“医德高尚医术精,关爱病患暖人心”。这面锦旗,是对所有默默奉献的检验人最好的褒奖。

医者仁心:幕后亦是战场,数据关乎性命

这面特殊的“锦旗”,不仅仅是一份感谢,更是一种启示。它告诉我们:

慎食生鲜: 肝吸虫主要寄生在淡水鱼虾中,食用未经煮熟的鱼生是感染的主要途径。请大家注意饮食安全。

信任专业: 医院的每一个岗位都在为您的健康保驾护航,包括这些您不曾谋面的“幕后英雄”。

严谨的力量: 正是检验科医生们对每一个异常数据的“锱铢必较”,对每一个潜在风险的“穷追不舍”,才守护了医疗安全的第一道防线。

幕后,亦是战场;数据,关乎性命。 为所有在平凡岗位上创造不平凡价值的医务工作者,点赞!

肝吸虫病是一种通过生食或半生食淡水鱼虾感染的寄生虫病。它可以无症状,也可能导致严重的肝胆系统疾病甚至癌症。

肝吸虫感染预防是关键(最重要!)

预防肝吸虫病非常简单有效,核心就是改变不良的饮食习惯。

1. 不吃生的或未熟的鱼虾,不可心存侥幸。蘸取酱油、醋、芥末、白酒等无法有效杀灭囊蚴。

2. 将砧板和刀具生熟分开。 处理生鱼虾的刀和砧板必须彻底清洗消毒后再用于处理熟食,避免交叉污染。

3. 养成良好的卫生习惯。 饭前便后要洗手。

4. 不可将生鱼虾或鱼内脏喂猫、狗等宠物。

5. 加强粪便管理。 防止未经无害化处理的人或动物粪便污染水源。

安全食用鱼虾的方法

彻底加热:将鱼虾煮、蒸、炸至完全熟透。囊蚴在90℃的热水中,1秒钟即可死亡;在60℃的热水中,则需要15秒。只要中心部位完全熟透就是安全的。

深度冷冻:美国FDA建议,在-20℃以下冷冻7天,或-35℃冷冻15小时,也能有效杀死囊蚴。但这通常适用于商业冷冻,家庭冰箱的冷冻室可能达不到快速冷冻的效果,因此仍建议以加热煮熟为首选。

大冶市人民医院提醒您:

生食虽鲜美,食用需谨慎。如果您有生食、半生食淡水鱼虾的历史并出现相关症状,请尽快前往医院就诊。